壱岐での目的地のひとつ、原の辻遺跡(はるのつじいせき)へ。

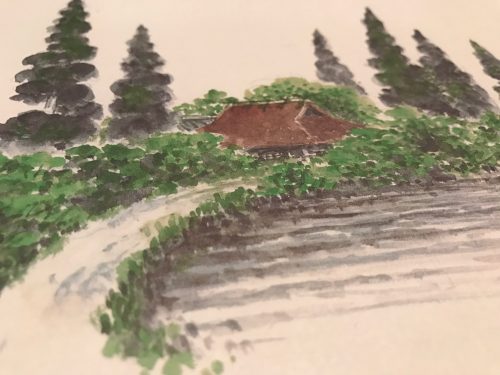

広大な草原の中央がちょっとした高台になっていて、周囲は見渡す限り水田の平地。明らかに特別な空気感が漂うその一帯に、弥生時代のムラが復元されている。

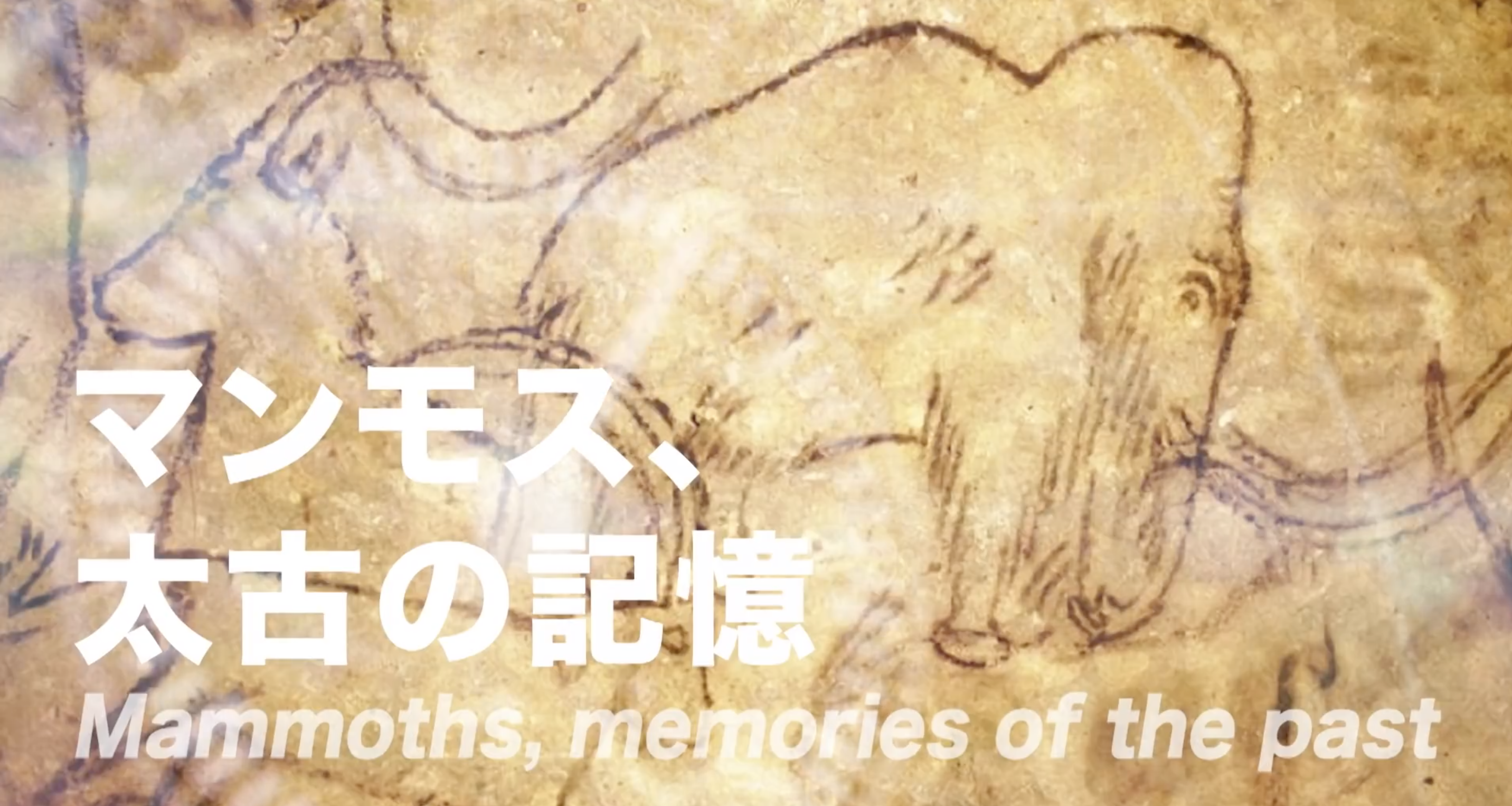

ムラと言えど、そこは魏志倭人伝にも登場する一支国(いきこく)の中心都市だった。サイズは東西350m、南北750mほど。縄文〜弥生、それ以降の時代においても、日本と東アジアの結びつけていたとても重要な場所。

魏志倭人伝の記述を見てみると、

「又南渡一海千餘里名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家 差有田地耕田猶不足食 亦南北市糴」の57文字で、「(対馬国から)また南に一海を渡ること千余里で一大国(一支国)に到着する。この海は瀚海と名づけられている。この国の大官もまた卑狗、次官は卑奴母離という。広さ三百里平方ばかり、竹木・叢林が多く、三千ばかりの家がある。ここはやや田地があるが、水田を耕しても食料には足らず、やはり南や北と交易して暮らしている。」

とされている。

ここに国内外のモノを物々交換する市が出たり、大陸から伝わってきた製鉄技術を応用してオリジナルの鉄器を開発したり、最新の稲作技術や狩猟技術を実験したりしていた。

渡来人はというと、ここに留まって異国の暮らしぶりを記録したり、交易したり、畿内からの入国の許可を待ったりしたらしい。

まさに人・文化・技術の交流拠点であり、当時のイノベーションセンター、フューチャーセンターでもあったのだ。大陸から最先端の刺激が流入し、混ざり合い、現代の日本につながる政治や産業、文化の礎がここから広がっていったことは想像に難くない。

だだっぴろい集落の真ん中に立って、周りをゆっくり見わたしてみた。あたり一面はバッタとトンボが飛び交う緑の平原。その広大さと静けさが意識を過去にトリップさせる。

2000年以上むかしに、まさにいま立っている場所で弥生人や渡来人の日常があった。

遠いようで近い、近いけど忘れ去られてしまった、ぼくら日本人史の中の大事な1ページ。