あちこちで評判を聞く別府鉄輪「湯治 柳屋」。

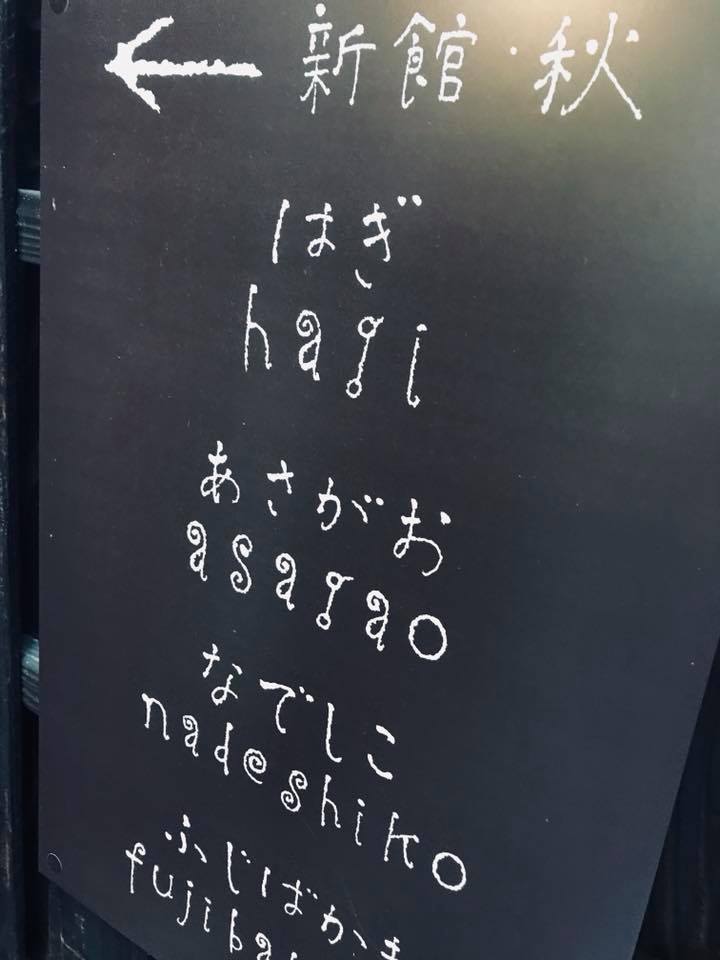

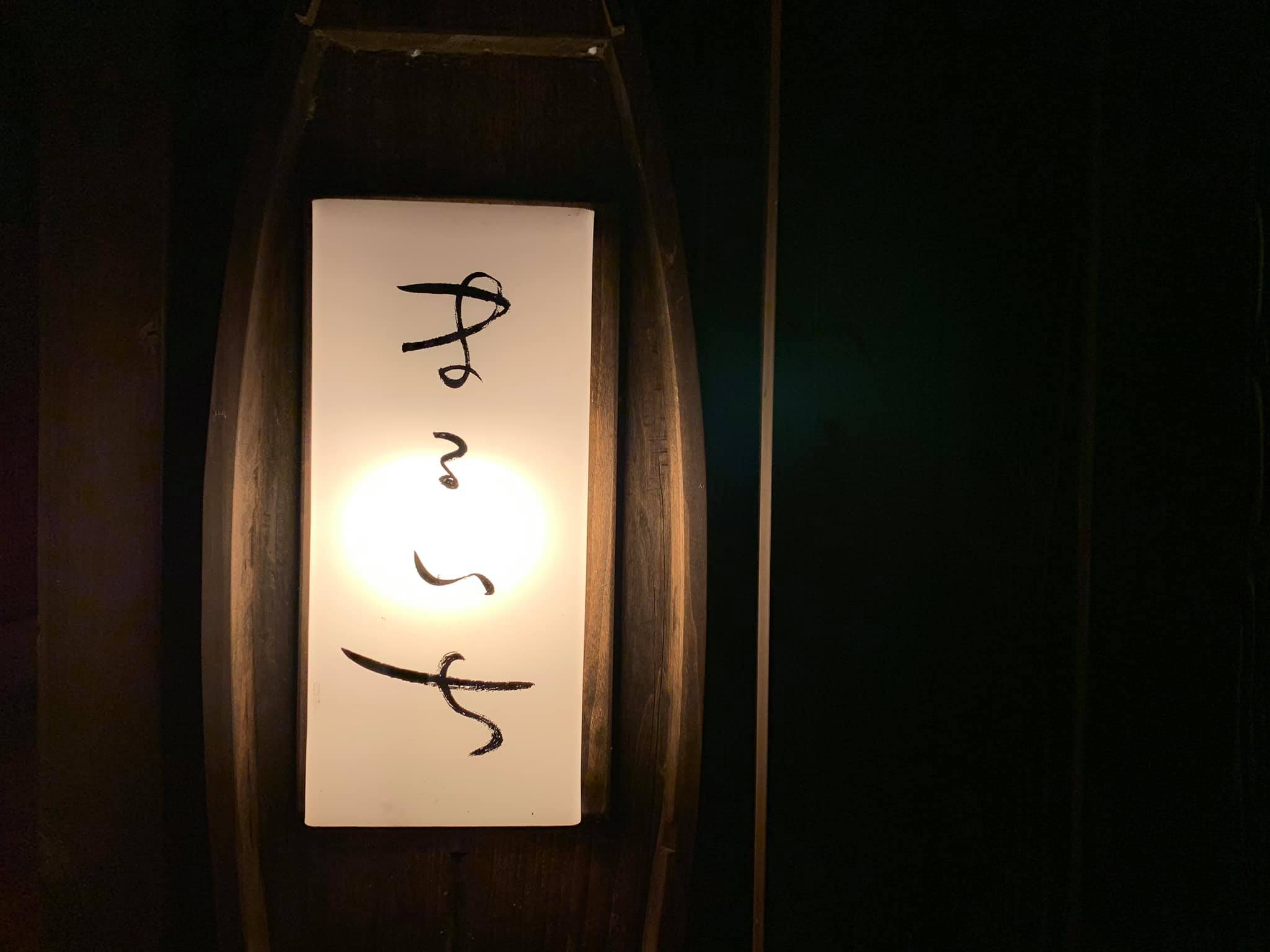

ファサードの暖簾がとてもモダン。暖簾の色は季節によって変わるのだという。

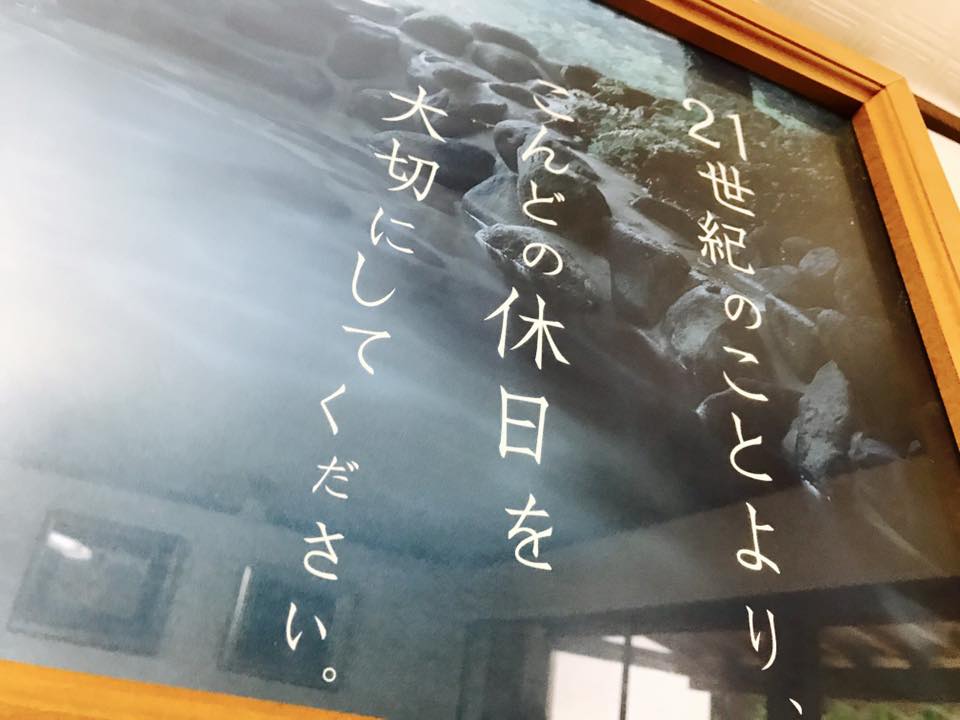

本館は1905年に建てられたというが、そんな古臭さは微塵も感じさせない。

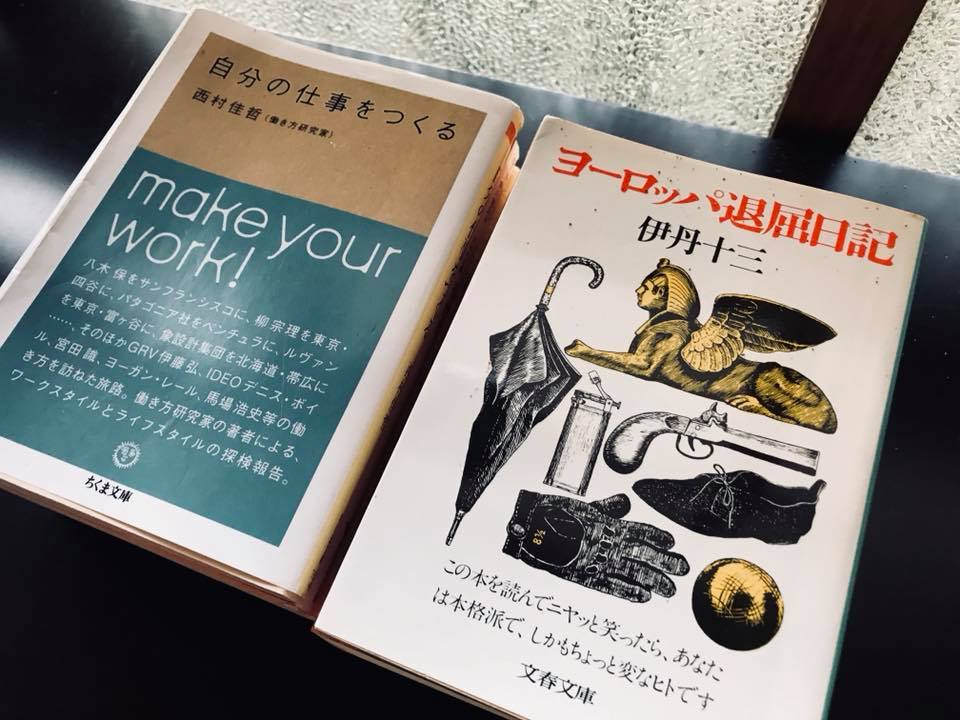

高齢となった先代の女将からこの宿を継承したのは、血縁やお弟子さんではなく、人づてにご紹介があったシフォンケーキ屋さんを経営する御婦人。宿泊業の経験はなかったそうな。

老舗の温泉旅館を譲り受け、引き継ぐとは、そんな自分の将来を想像することなんてなかったと思う。でも今の時代、そんなこともあるから面白い。

「親しみやすくも美意識が高い」

「プラスでもマイナスでもなくニュートラル」

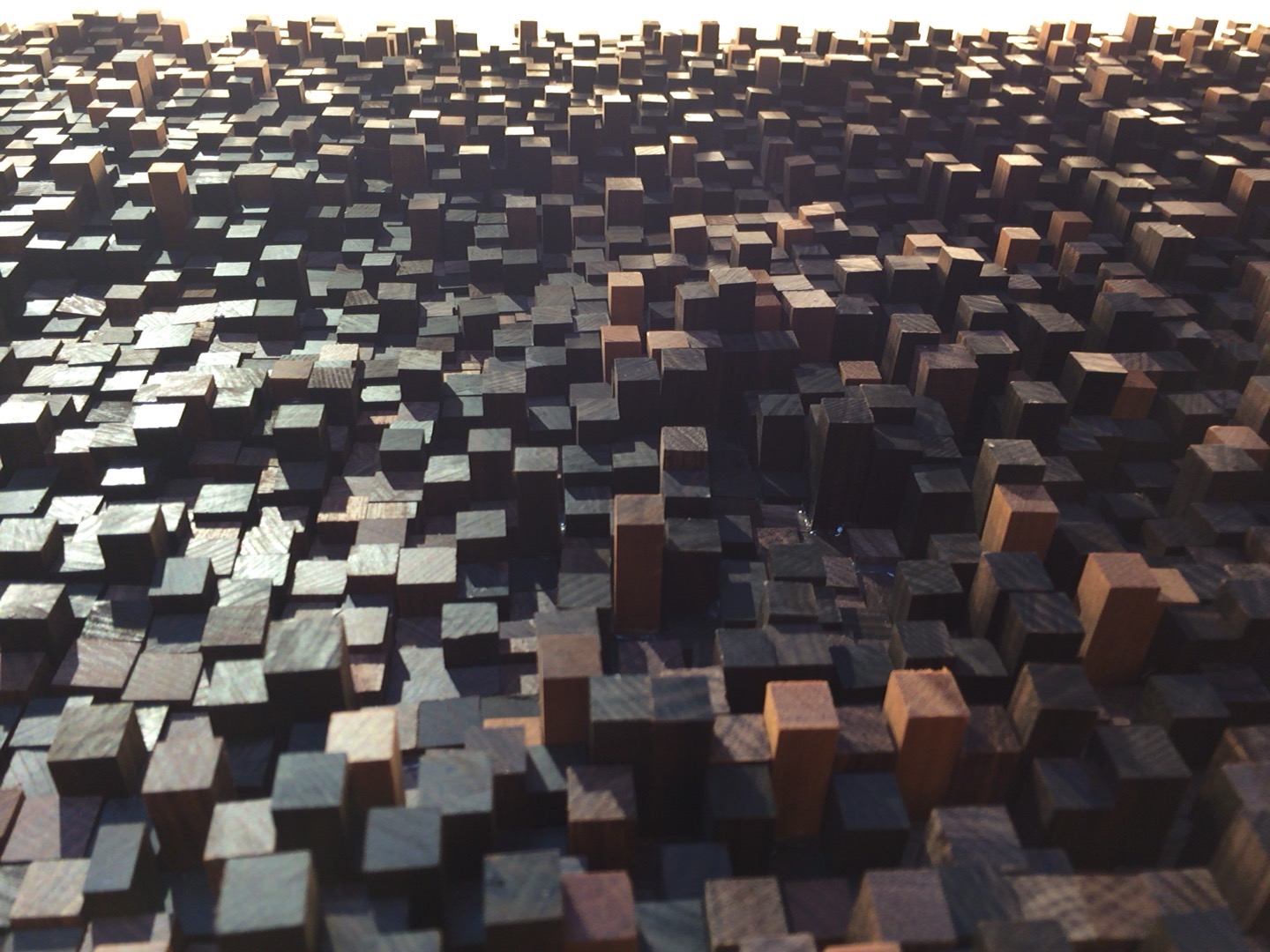

「整っていて余計なものがない」

この宿にはそんな表現がしっくりくる。

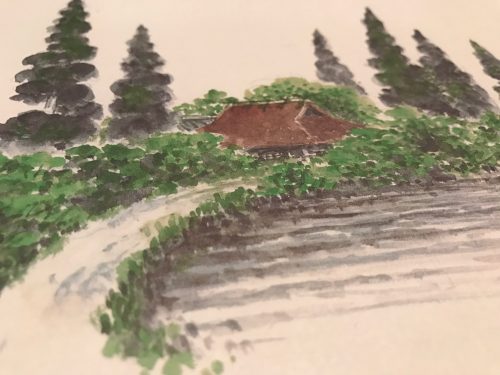

オーナーの洗練されたセンスで空間と体験がトータルコーディネートされ、どのシーンも絵になる魅力を湛えている。とても静かで、押し付けられるものもなく、自分が思うように過ごすことができる自由な場所。

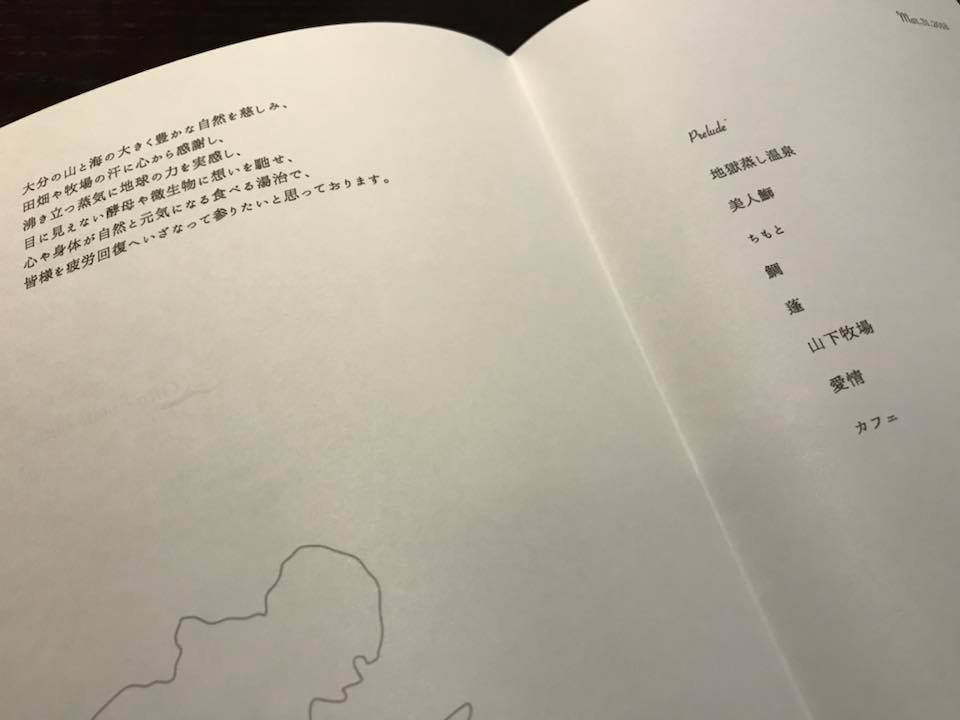

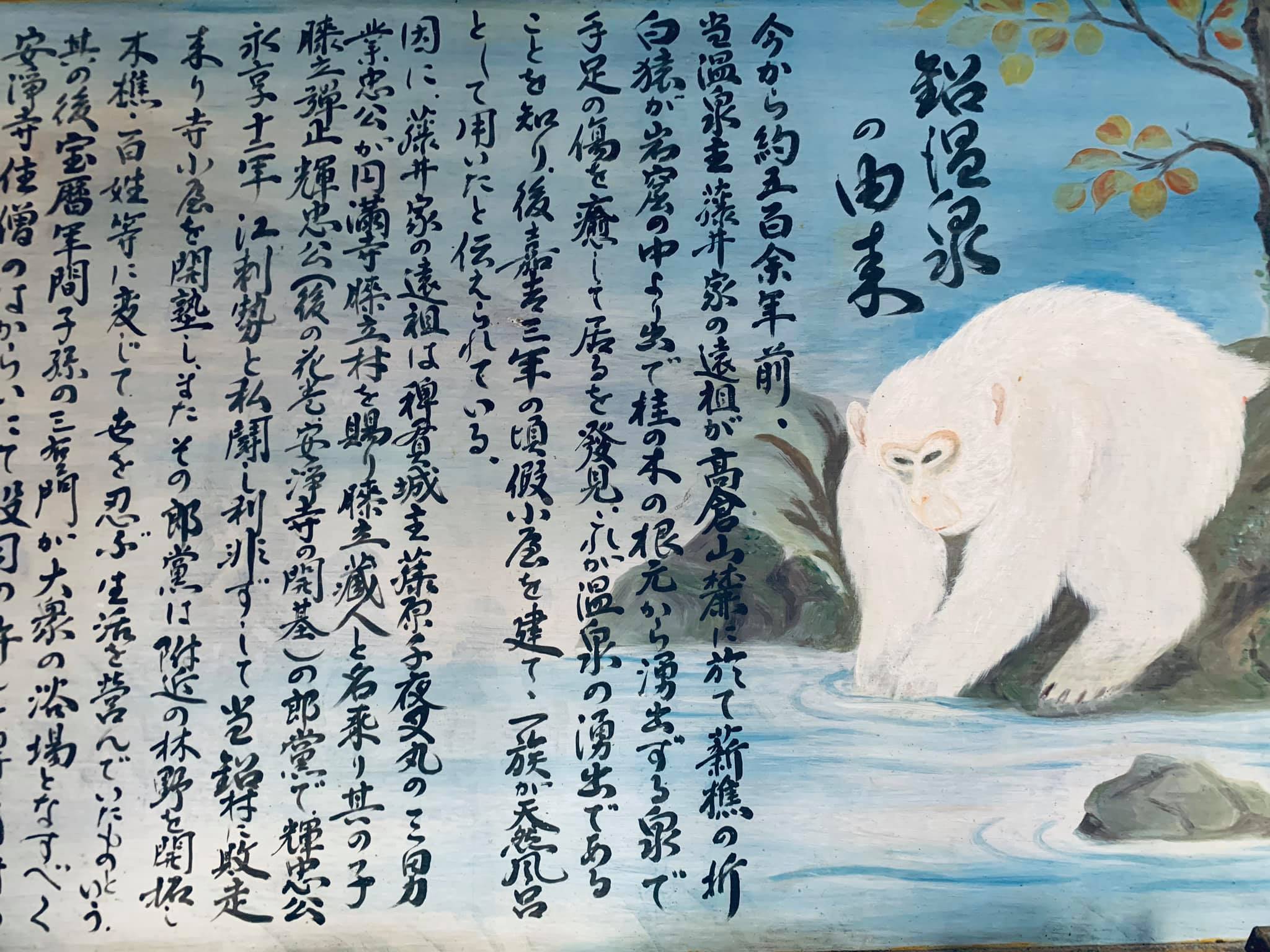

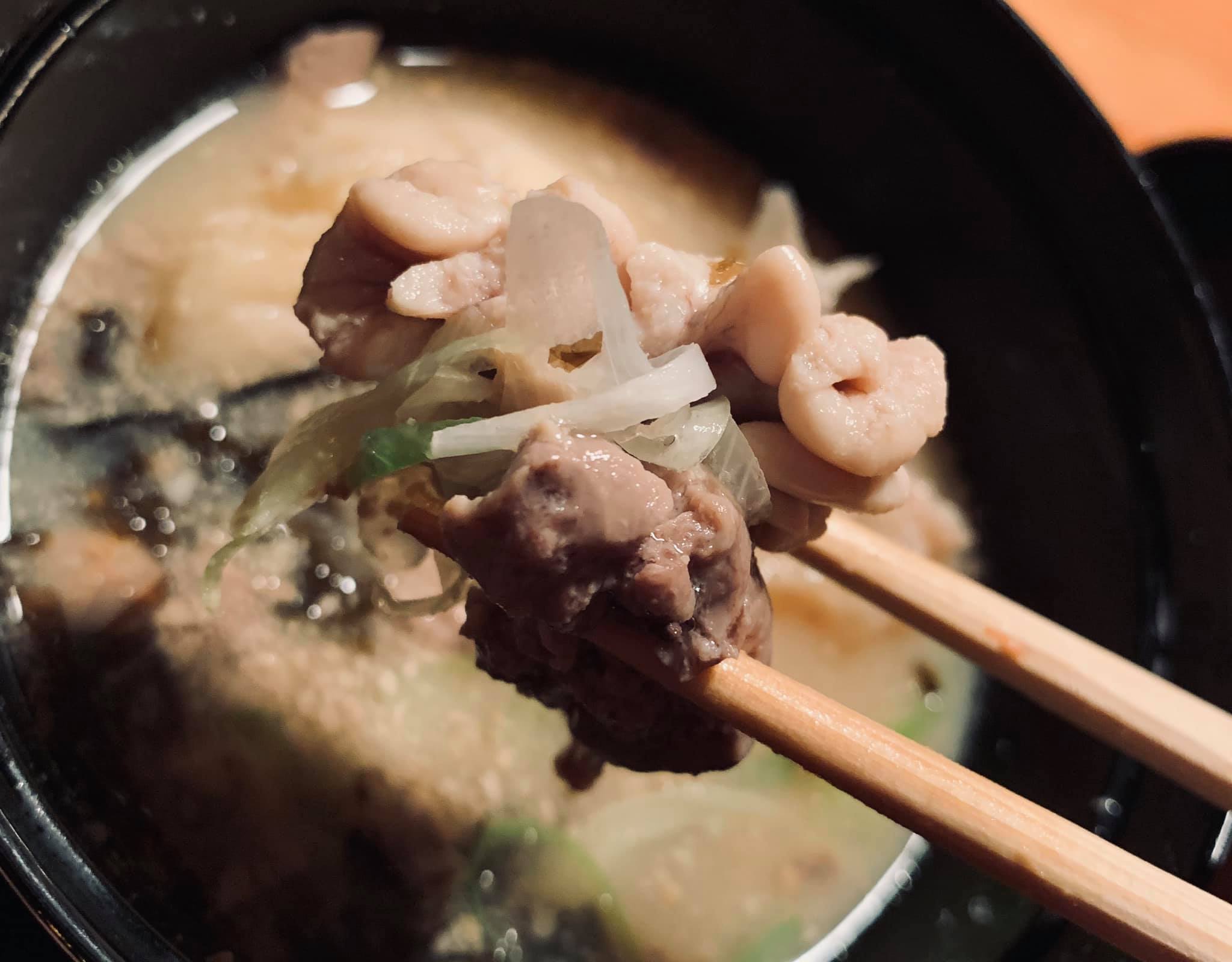

ここには今はすっかり少なくなった「湯治部」がある。部屋のみの素泊まりで、食事は自らつくるスタイル。朝食や夕餉の時間になると徐々に地獄釜の周りに湯治客が集まってきて、蒸しあがりを待ちながら出会いと情報交換を楽しむ場になる。これはずっと昔から鉄輪に根付いている独自のコミュニティキッチンだ。

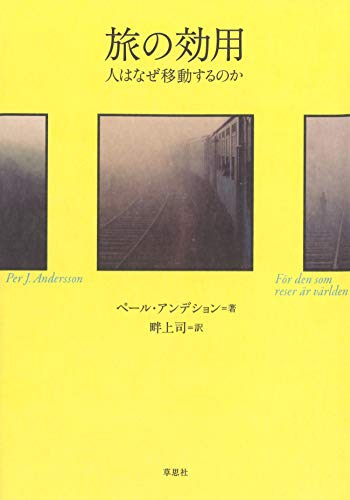

湯治の部屋といえば4.5〜6畳一間、共用トイレが定番。でも最近はそんな概念から離れた、もっと現代的で上質、広さを持たせた部屋が増えた。一人ひとりの「らしさ」やクリエイティビティが大切なこれからの時代、後述の環境はおおいにいろんな滞在者の感性をひらくと思う。(かつての作家さんたちが伊豆の秘湯で執筆していたのも同様の理由と思う。)

非日常の土地の空気、シンプルで上質な空間の中で、自分のこれからの生き方や暮らし方、クリエイティビティをとことん問い詰めてみる旅、なんてのもいいかもしれない。

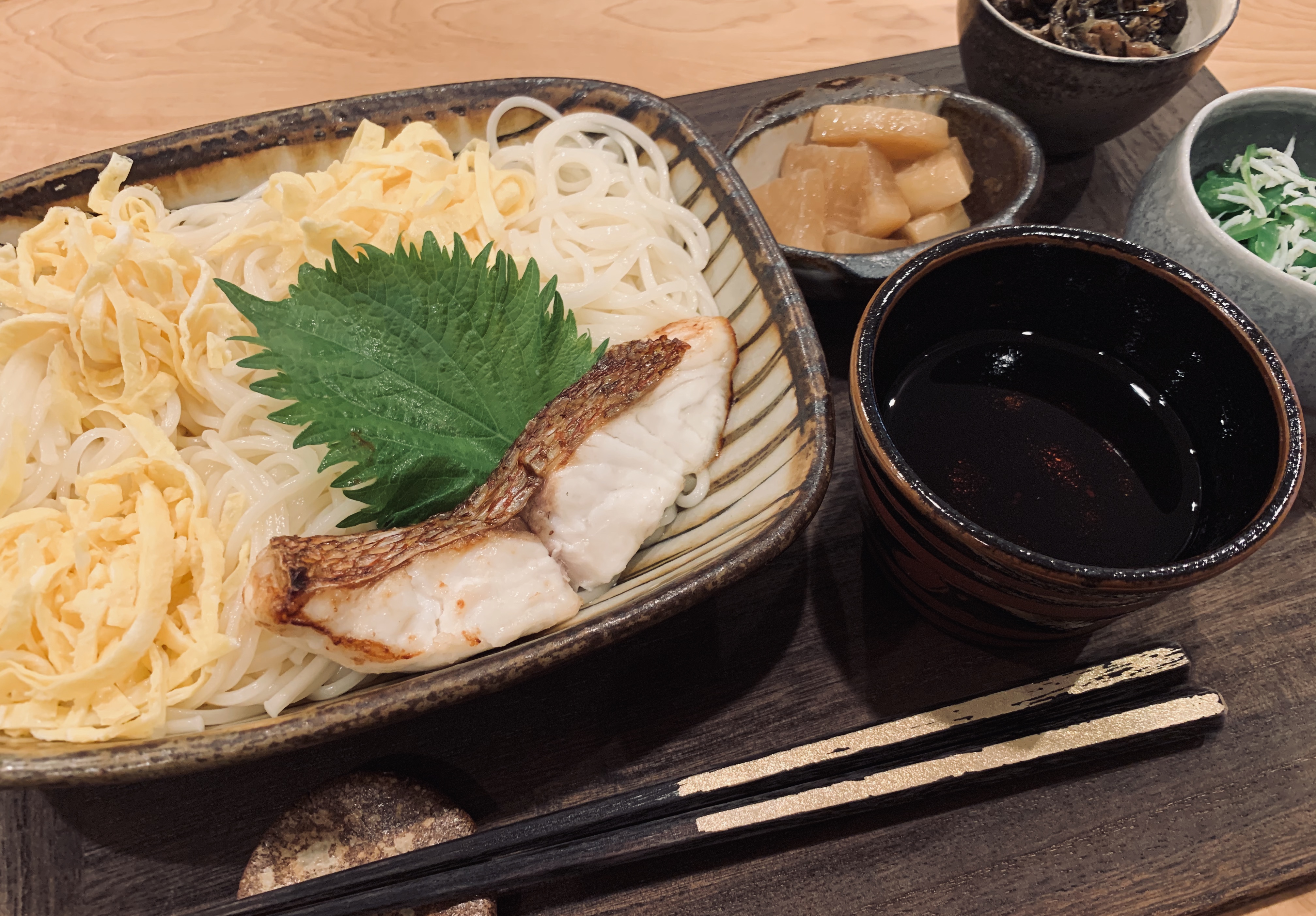

加えて面白いのが、旧知のシェフを口説き落とし、宿の中でイタリアンレストランを開業してもらっていること。地元の大分食材や、鉄輪温泉ならではの[地獄蒸し]からインスパイアされるコース料理。別府にしてはすごく珍しい気がするガストロノミー系。ワインも100種類以上のラインナップ。

地獄釜の蒸気は毎日状態が異なるという。荒い日もあれば、おとなしい日もある。鉄分が強い日もあれば、塩分が強い日もある。季節ごと、生産者ごとに変わる食材の状態と、荒ぶれる自然を利用した調理方法の掛け算。料理人をたいそう困らせると思うが、翻ってそんな格闘の日々に心躍り、生きがいを感じる部分もおおいにあるのだと思った。

好きなコンセプトのひとつ、「旧いけれど新しい」。

大分・別府にもたくさんのチャレンジを発見できてホクホクな旅になった。

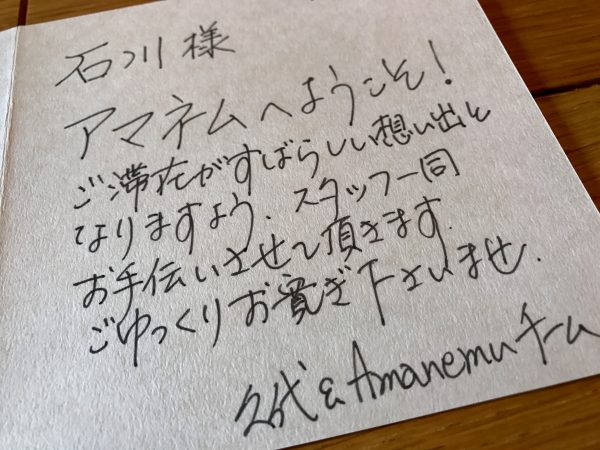

…と書いたところで、先ほどチェックアウトした柳家から電話が。周囲の雑音でよく聞き取れない。

「はい。え。忘れもの?いやあスミマセン。で、何を…。トラン…ク…?なに?トランプ?」

「いえ、ト、トランクス、をお忘れです…」